| |

| 翻墙 | 三退 | 诉江 | 中共卖国 | 贪腐淫乱 | 窜改历史 | 党魁画皮 | 中共间谍 | 破坏传统 | 恶贯满盈 | 人权 | 迫害 | 期刊 | 伪火 社论 | 问答 | 剖析 | 两岸比对 | 各国褒奖 | 民众声援 | 难忘记忆 | 海外弘传 | 万人上访 | 平台首页 | 支持 | 真相 | 圣缘 | 神韵 | |

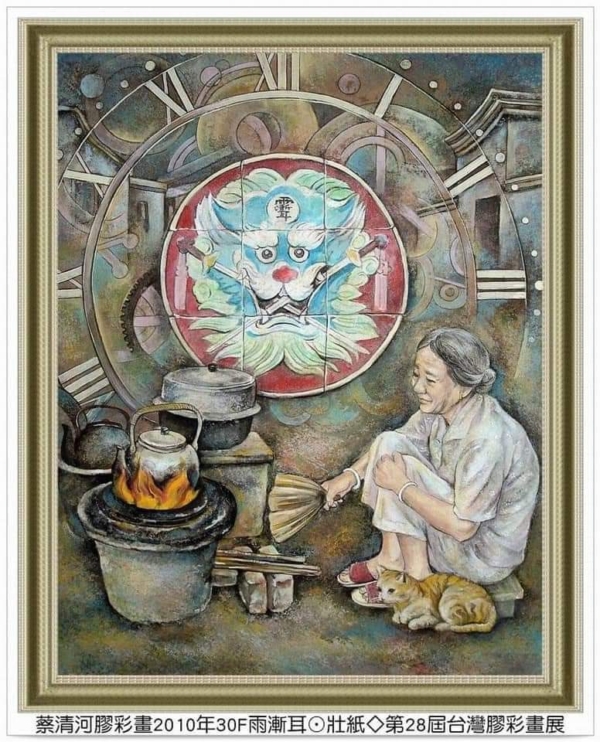

【大纪元2024年07月29日讯】(大纪元记者廖俪芬台湾台中报导)胶彩画,你可能也听过它叫重彩画、岩彩画、日本画或东洋画。这种画是用胶作为媒介,混合天然矿物的粉末,再加水调和,然后用画笔在纸、绢、麻或木板上作画。它可以搭配各种不同的素材,创造出无限可能。胶彩画这个词其实是在台湾战后才诞生的,而在日本和其他地方,大家都叫它“日本画”。在台湾日治时代,则称它为“东洋画”。  蔡清和胶彩画画题:雨渐耳,安平古厝上的剑狮。(蔡清和提供) 蔡清和胶彩画画题:雨渐耳,安平古厝上的剑狮。(蔡清和提供)

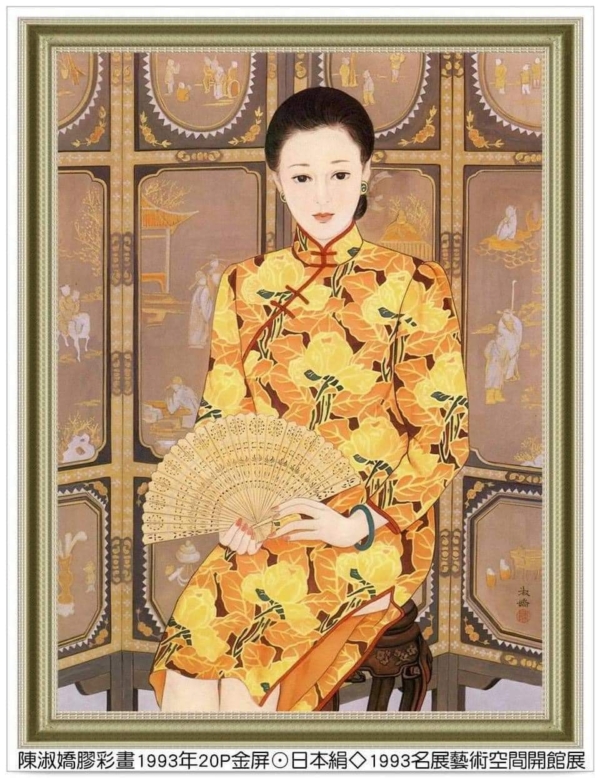

其实,台湾的胶彩画历史可以追溯到中国的工笔重彩技法。这种技法传到日本后,变成了“大和绘”,后来又发展成为“圆山四条派”。明治维新后,日本画就在这基础上不断发展。有些人认为胶彩画可以看作中国画北宗的一个分支,但这种说法还有争议,因为日本画有自己的风格和技巧,还融入了西方的写实技法。  陈淑娇胶彩画画题:日本绢。(陈淑娇提供) 陈淑娇胶彩画画题:日本绢。(陈淑娇提供)

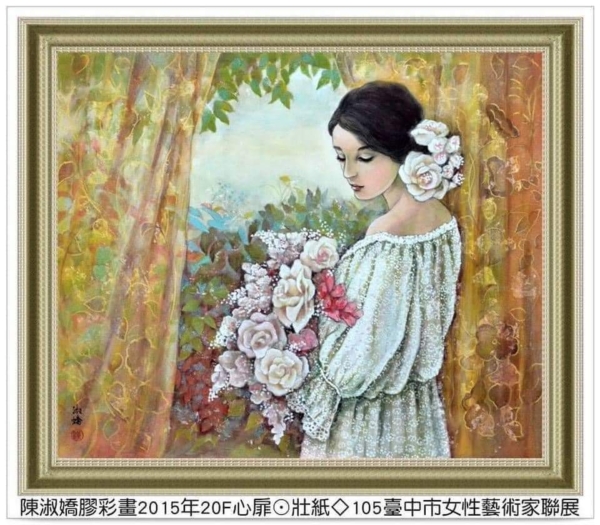

在日治时期,胶彩画由日本传入台湾,所以当时的美术展览,如“台展”和“府展”,都把它归类为“东洋画部”。战后,全省美展开始设立西画组和国画组,胶彩画被划到国画组里。不过,国民党政府迁台后,来自中国的国画家认为胶彩画是日本画,不应该算在国画里,引发了“正统国画论争”。为了解决这个问题,全省美展把国画部分分成“第一部”和“第二部”,也就是传统水墨和胶彩,分开评审,这样争议才暂时平息。  陈淑娇胶彩画画题:心扉。(陈淑娇提供) 陈淑娇胶彩画画题:心扉。(陈淑娇提供)

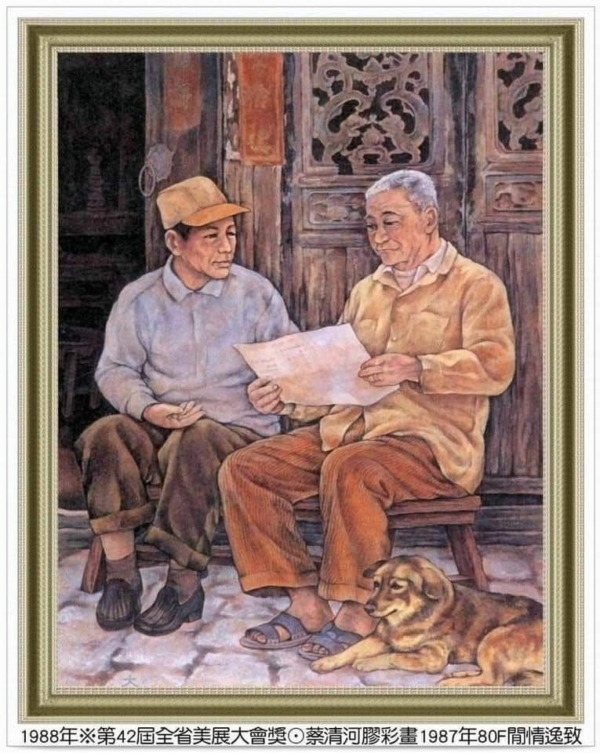

然而,1972年,日本和台湾断交,这对胶彩画影响很大。当年的全省美展,国画第二部突然被取消,以胶彩创作的评审委员也全被解聘,只剩林之助一人留任。因为“东洋画”这个名称带有日本风格,不符合当时的官方意识形态,所以在1977年,林之助教授提出用“胶彩”这个词来取代,避免无谓的争议。1979年,全省美展恢复国画第二部的设置,1982年国画第二部改名为“胶彩画部”,这个名称才确定下来。1985年,东海大学美术系首开胶彩画课程。  蔡清和画题:闲情逸致,荣获第42届全省美展胶彩画部大会奖。(蔡清和提供) 蔡清和画题:闲情逸致,荣获第42届全省美展胶彩画部大会奖。(蔡清和提供)

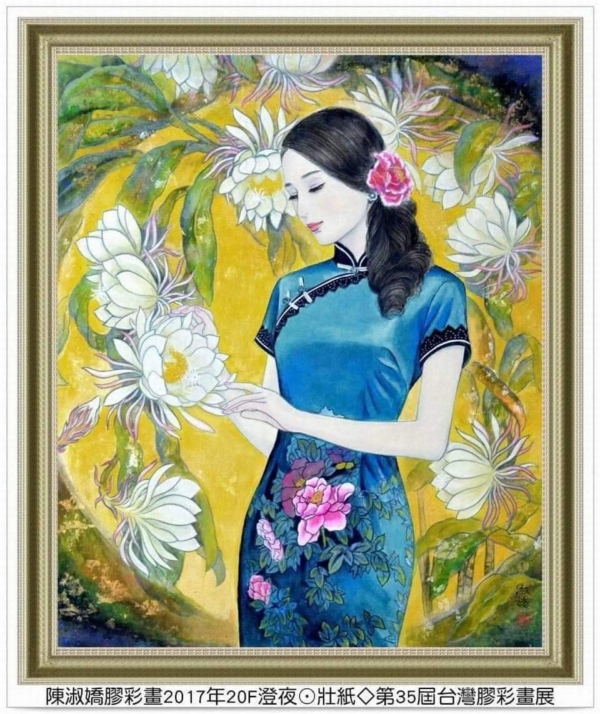

大家知道吗?台湾胶彩画界有一对非常专精的夫妻画家,他们就是毕业于东海大学的画家蔡清和和他的太太陈淑娇!参加过多次的中部美术展、台中市当代艺术家联展、台湾胶彩画展等活动,蔡清和曾荣获全省美展大会奖,陈淑娇曾荣获第51届台阳美展金牌奖。 陈淑娇老师专攻胶彩画中的仕女画,她的作品简直美到让人无法移开眼睛。她以幻想超写实的风格来呈现作品,色彩优雅,笔触细腻,有着中国工笔画的精致感。陈老师不仅有传统绘画的基础,还融入了现代艺术的理念,让她的画作既有现代感又充满民族特色。看她的画作,不仅能感受到色彩的丰富,更能体会那种出尘幽静的韵味和诗意,真的是温馨感人、清雅脱俗的美!  陈淑娇画题:澄夜,以超现实的手法,表现出昙花与仕女间,优美的律动感。(陈淑娇提供) 陈淑娇画题:澄夜,以超现实的手法,表现出昙花与仕女间,优美的律动感。(陈淑娇提供)

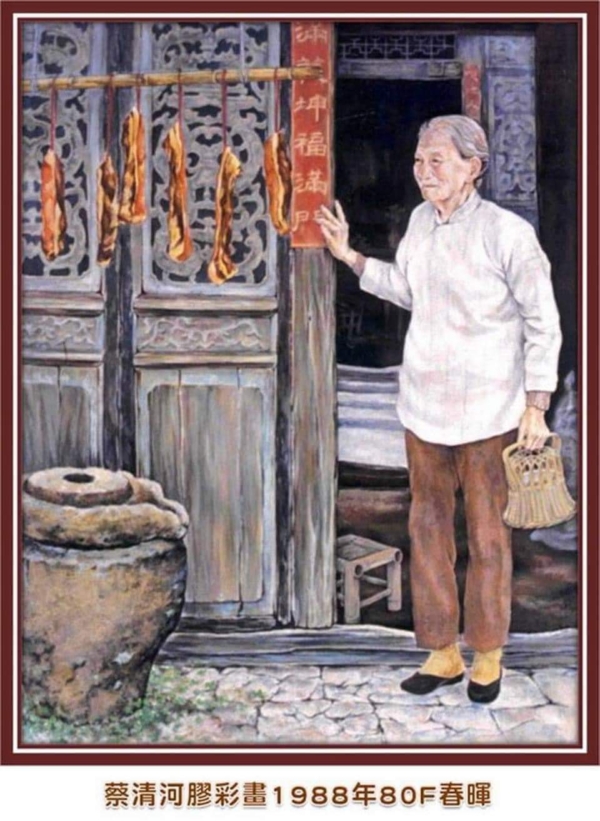

再来说说蔡清和老师,他生长在台南市近郊的安平,对那里的古老建筑有着深厚的情感。他的作品常常描绘农村居民的日常生活,比如1988年的作品《春晖》,就很有代表性。画中一位身穿白衣的老婆婆,一手推着门板,一手提着竹篮,准备出门买东西。门前的竹竿上挂着一串串腊肉,这是农村特有的腌肉习俗。即使这位老婆婆满头银丝、满脸皱纹,她勤劳的生活态度依然不变。蔡老师的作品色调沉郁,笔触细腻,透过真实的描绘,表达居住安平老家附近的一位阿嬷,过年前准备迎接儿孙回来团聚的情境。  蔡清和作品:展现过前阿嬷准备迎接儿孙回来团聚的情境。(蔡清和提供) 蔡清和作品:展现过前阿嬷准备迎接儿孙回来团聚的情境。(蔡清和提供)

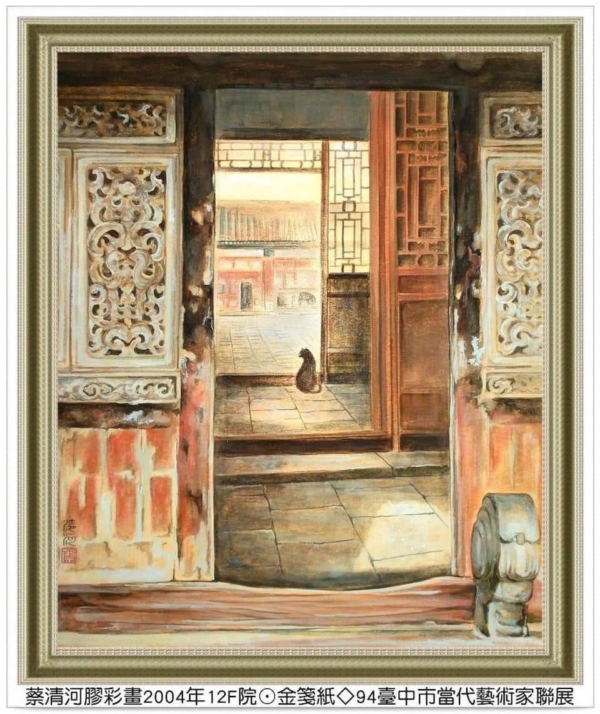

他们不仅在台湾胶彩画界有着举足轻重的地位,他们的作品还充满了人道主义情感,反映了独特的绘画精神,画作细腻刻画人生,作品大多被收藏了!  蔡清和画题:金笺纸,午后三进落的大宅院。(蔡清和提供) 蔡清和画题:金笺纸,午后三进落的大宅院。(蔡清和提供)

责任编辑:陈玟绮 相关新闻:编辑推荐: 本文转自大纪元(国内需用翻墙软件才能访问) 下载翻墙软件浏览原文:胶彩画的灵魂伴侣 蔡清和与陈淑娇的艺术传奇 手机上长按并复制下面二维码分享本文章: |                         |